Schatten über der Glitzerwelt: Sind Disney-Musicals rassistisch?

Wer sich in der bunten Glitzerwelt der Disney-Musicals verliert, denkt selten an die kulturellen und gesellschaftlichen Mechanismen, die hinter den Produktionen stehen. Doch Nepomuk Riva, Musikethnologe und Autor des im Oktober 2024 im Unrast Verlag erschienenen Buches „Der König der Raubtiere – Orientalismus, Rassismus und kulturelle Aneignung in Disneys Musicalwelt“, nimmt genau diese Mechanismen unter die Lupe. Seine Erkenntnis ist ernüchternd: Die weltweit erfolgreichen Disney-Musicals greifen problematische Erzählweisen auf, reproduzieren stereotype Bilder und bereichern sich an den Kulturen anderer.

Die Kritik an Rassismus und kultureller Aneignung im Musiktheater ist nicht neu. Schon in Broadway-Klassikern des 20. Jahrhunderts wurden rassistische Gesellschaftsordnungen dargestellt – sei es die Rassentrennung in „Show Boat“, die kolonialen Hierarchien in „South Pacific“, die westliche Überlegenheit in „The King and I“ oder die Geschichte der Native Americans in „Oklahoma!“.

Der Disney-Konzern, als Big Player in der Musicalszene, zeigt laut Nepomuk Riva besonders in den Inszenierungen von „Tarzan“, „Aladdin“ und „Der König der Löwen“ einen bedenklichen Umgang mit fremden Kulturen – oft unter dem Deckmantel märchenhafter Unterhaltung.

Afrobrasilianischer Tanz in „Tarzan“

Warum werden in „Tarzan“ ausgerechnet Affen wie Kala – zumindest teilweise – von Schwarzen dargestellt? Riva stützt sich auf Aussagen aus einem Begleitbuch zur Produktion: Das Kreativteam ließ sich von Gorillas in Zoos inspirieren und griff dann auf den afrobrasilianischen Capoeira-Tanz zurück, weil er ihnen animalisch erschien. Eine Entscheidung, die rassistische Stereotype verstärkt und das Publikum unbewusst auf eine koloniale Denkschablone einschwört: Schwarze Körper werden mit Wildheit und Exotik gleichgesetzt. Zudem stellt der Musikethnologe fest, dass die Musik von „Tarzan“ keinerlei afrikanische Einflüsse enthält. Stattdessen dominieren westliche Popklänge – eine verpasste Chance, musikalische Authentizität mit der erzählten Geschichte zu verbinden.

„Aladdin“ und das Märchen des Orients

Auch „Aladdin“ ist ein Paradebeispiel für Exotismus und Rassismus. Die Eröffnungsnummer „Arabische Nächte“ im Zeichentrickfilm von 1992 bezeichnet die Araber als Barbaren, auch über ihr Aussehen wird sich lustig macht. Die öffentliche Kritik war so massiv, dass Disney den Songtext für die Realverfilmung 2019 änderte – im Broadway-Musical jedoch blieb er unangetastet. In der deutschen Übersetzung versuchte man hingegen, diskriminierende Passagen abzumildern.

Riva kritisiert zudem die willkürliche Mischung islamischer, indischer und arabischer Elemente: Der Pfau, ein jesidisches Symbol, taucht im Bühnenbild auf, ohne dass seine Bedeutung thematisiert wird. Stattdessen dominieren klischeehafte Bilder wie fliegende Teppiche, Bauchtänzerinnen und Turbane. Die Darstellung des Orients bleibt ein Fantasieprodukt des Westens.

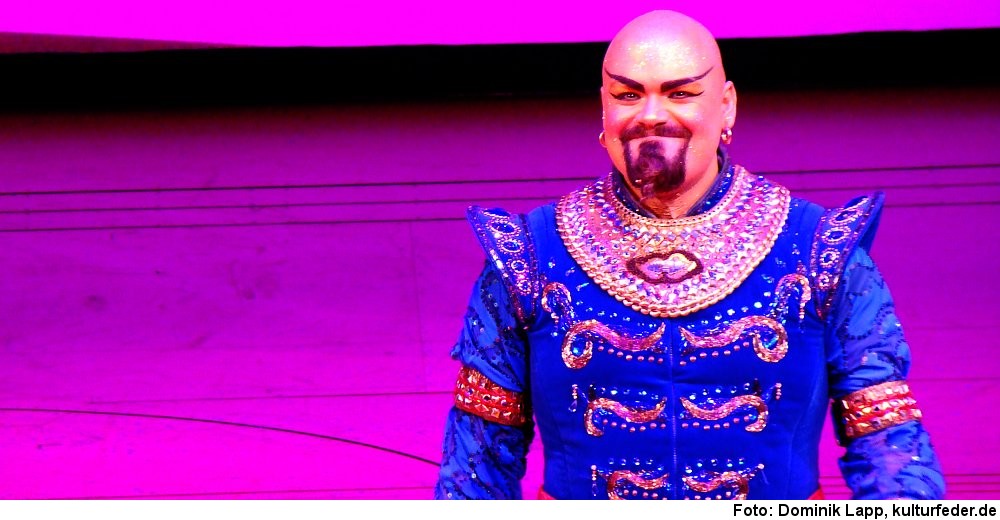

Der Buchautor geht außerdem auf die Ende 2021 entfachte öffentliche Debatte um Blackfacing-Vorwürfe gegen die Stuttgarter „Aladdin“-Inszenierung ein. Damals wurde von Mitgliedern der Black Community Foundation Stuttgart kritisiert, dass ein weißer Darsteller als Dschinni dunkel geschminkt würde. Stage Entertainment hatte deshalb das Make-up noch stärker auf Goldglanz hin ausgerichtet und erklärt, dass nie suggeriert werden sollte, man würde den betreffenden Darsteller dunkel schminken.

Masken aus Afrika, Geld für den Westen

Besonders kritisch betrachtet Nepomuk Riva den „König der Löwen“. Die Tiermasken, ein zentrales Element der Inszenierung, sind von westafrikanischen Maskentraditionen inspiriert – doch hergestellt werden sie von westlichen Kunsthandwerkern. Die Herkunftskulturen haben keinen Einfluss auf die Gestaltung und profitieren nicht vom wirtschaftlichen Erfolg der Produktion.

Zudem bemängelt Riva, dass Regisseurin Julie Taymor bewusst dafür sorgte, dass Schwarze Menschen hinter den Tiermasken erkennbar bleiben. Dies kann einerseits als Sichtbarmachung Schwarzer Künstlerinnen und Künstler interpretiert werden, andererseits aber auch als bewusste Betonung einer vermeintlichen natürlichen Verbindung zwischen Schwarzen und Tieren – ein Bild, das tief im kolonialen Denken verwurzelt ist.

Whitewashing in „Aida“

Auch das Musical „Aida“ reiht sich in die problematischen Darstellungsweisen ein. In der Originalproduktion wurde die Nubierin Aida mit einer Schwarzen Darstellerin besetzt, während die ägyptischen Figuren, die Prinzessin Amneris und der Feldherr Radames, von Weißen gespielt wurden. Sherie René Scott, die Broadway-Erstbesetzung der Amneris, verglich ihre Figur in einem Interview mit Marilyn Monroe oder Prinzessin Diana – ein Vergleich, der die Figur in eine westliche, weiße Erzählweise einfügt und ihre kulturellen Wurzeln ausblendet.

Diese Besetzungspraxis wurde in der jüngsten „Aida“-Produktion, die 2023/2024 in den Niederlanden zu sehen war, in Rivas Buch jedoch keine Erwähnung findet, inzwischen geändert. Der Musikethnologe dürfte darin jedoch ohnehin nur ein Beispiel für Disneys problematischen Umgang mit Diversität sehen: Schwarze werden oft nur dann sichtbar gemacht, wenn es dramaturgisch ins Konzept passt – nicht aber aus einem echten Bemühen um kulturelle Authentizität.

Ein weiteres Problem bei „Aida“: Altägyptische Symbole spielen eine zentrale Rolle bei der Vermarktung des Musicals, zum Beispiel das Horusauge oder die Lebensschleife Anch. „Textliche Bezüge zum altägyptischen und christlichen Glauben sind in dem Werk nicht zu erkennen“, schreibt Riva. Immerhin seien es Symbole einer untergegangenen Religion, die keinen Schutz mehr genießen. In diesem Fall würden Bühnen- und Kostümbildner keine Gefühle von lebenden Personen verletzen. „Das sieht aber bei Musicalproduktionen anders aus, wenn die entsprechend angeeigneten religiösen Praktiken noch lebendig sind.“

Die Kritiklosigkeit der Presse

Der Buchautor kritisiert zudem nicht nur Disney, sondern auch die Presse. Fachmagazine ignorierten lange Zeit rassistische Stereotype und kulturelle Aneignung in Musicalproduktionen. Erst seit der „Black Lives Matter“-Bewegung und der deutschen Premiere von „Hamilton“ würden vereinzelt Stimmen aus der PoC-Community gehört – meist jedoch in Form unkommentierter Interviews, ohne tiefergehende Analysen. Lediglich im Feuilleton finde eine kritische Auseinandersetzung statt, allerdings häufig aus einer grundsätzlichen Ablehnung des Musicalgenres heraus. Eine differenzierte Kritik, die sich mit den Strukturen der deutschen Musicalszene auseinandersetzt, fehle weitgehend.

Langsame Veränderungen und ein langer Weg

Dennoch gibt es erste Ansätze zur Veränderung. Seit 2020 arbeitet eine Arbeitsgruppe bei Stage Entertainment in Hamburg an einer Diversity-Strategie. Stücke und Werbebotschaften sollen so gestaltet werden, dass sie nicht nur ein „weißes, heterosexuelles, 50-jähriges Publikum“ ansprechen, wie Riva den Pressesprecher der Stage, Stephan Jaekel, zitiert. Auch die Maskenabteilung beschäftigt sich nun stärker mit den Bedürfnissen Schwarzer Darstellerinnen und Darsteller – beispielsweise durch eine angemessene Mikrofonierung für verschiedene Hauttöne und Haarstrukturen. Selbst in den Texten wurden Änderungen vorgenommen: In „Der König der Löwen“ heißt es nun nicht mehr „Affe“ für Rafiki, sondern „Pavian“, um rassistische Konnotationen zu vermeiden. Zudem trägt die Titelfigur in „Tarzan“ wegen kultureller Aneignung inzwischen keine Dreadlocks mehr. Doch reicht das?

Das Raubtier Disney

Nepomuk Rivas Fazit ist unmissverständlich: Der Disney-Konzern hat sich in den vergangenen Jahrzehnten wie ein Raubtier verhalten, das sich aus anderen Kulturen bedient, ohne Verantwortung zu übernehmen. Die Welt wird in Gut und Böse unterteilt, wobei die Guten meist Weiße oder westlich geprägte Figuren sind. Sein Appell: Die Gesellschaft muss kritisch hinterfragen, wie nicht-westliche Kulturen in Musicals dargestellt werden. Ein bloßes Umgestalten von Make-up oder Kostümen reicht nicht aus – es braucht eine echte, reflektierte Auseinandersetzung mit den Geschichten, die erzählt werden. Die große Revolution wird nicht über Nacht kommen, doch ein erster Schritt ist getan: Die Debatte hat begonnen. Nun liegt es an uns, sie weiterzuführen.

Text: Dominik Lapp