Interview mit Timothy Roller: „Eine Übersetzung ist immer ein Kompromiss“

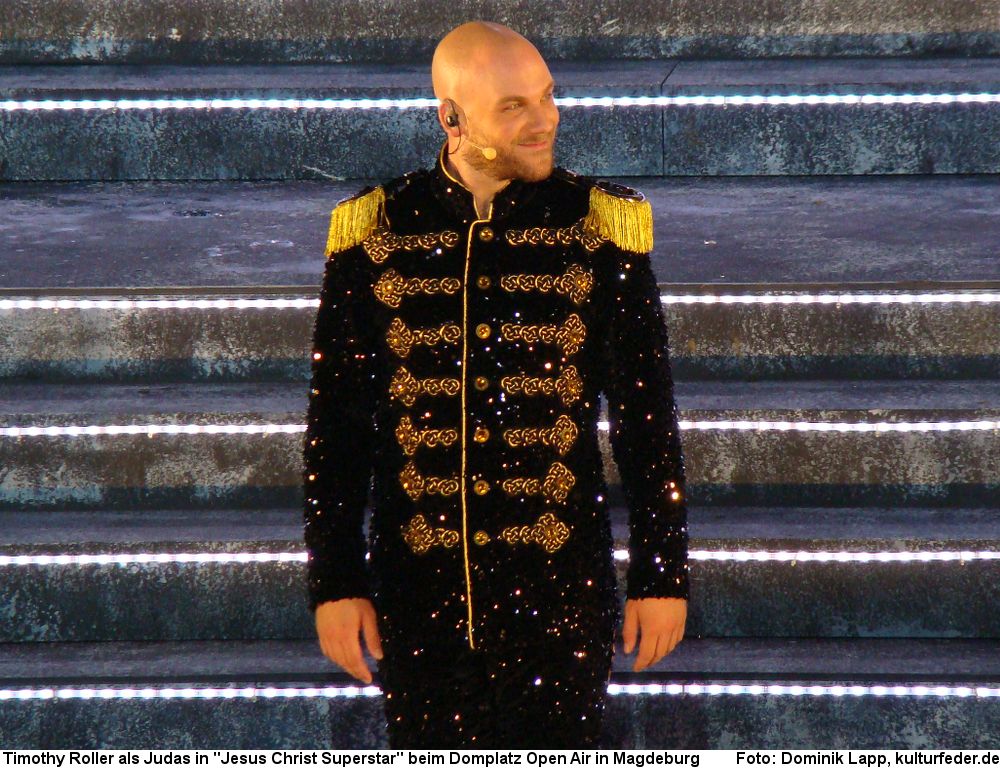

Schon als Kind sammelte Timothy Roller Bühnenerfahrung am renommierten Aalto-Theater in Essen. Später ließ er sich am Institut für Musik in Osnabrück sowie an der Bayerischen Theaterakademie August Everding in München zum Musicaldarsteller ausbilden. Er war bereits in Musicals wie „Rent“, „Carrie“ und „Kiss me, Kate“ zu sehen und stand zuletzt beim Domplatz Open Air in Magdeburg als Judas in „Jesus Christ Superstar“ auf der Bühne. Aktuell spielt er Action in der „West Side Story“ am Staatstheater Kassel und ist als Übersetzer tätig. Im Interview spricht er unter anderem darüber, warum Judas kein klassischer Bösewicht ist, was ihn beim Übersetzen von Musicals antreibt, wie man Musik übersetzt und warum sich eine Übersetzung vom Original wegbewegen darf.

Sie haben schon als Kind Bühnenerfahrung gesammelt. Stand für Sie also schon immer fest, dass Ihr Berufsweg auf die Bühne führen würde?

Ich habe eher das Problem, dass ich mich für zu viele als zu wenige Sachen interessiere. Ich habe zwar mein Leben lang Musik gemacht – zehn Jahre Geige gespielt, ein paar Jahre Schlagzeug – und habe mir immer gedacht, dass ich wahrscheinlich Musiker werde. Aber ich hatte auch mal andere Pläne. Es gab eine Zeit, da wollte ich unbedingt Informatiker werden. (lacht) Ich bin leidenschaftlicher Zocker und hatte total Bock auf Technik, Programmieren und Design. Irgendwann hat sich diese Idee verflüchtigt. Da ich sehr spanienaffin bin, wollte ich nach Spanien gehen und da irgendwas machen. Ist aber auch nichts draus geworfen – jetzt bin ich Musicaldarsteller. (lacht)

Nachdem Sie Ihr Musical-Bachelorstudium in Osnabrück abgeschlossen hatten, ging es für Sie erst einmal auf die Bühne und anschließend haben Sie noch den Masterabschluss in München gemacht. Bei nicht-künstlerischen Studiengängen weiß man ja, dass man mit dem Master bessere Chancen – auch bessere Verdienstmöglichkeiten – als mit dem Bachelor hat. Welchen Vorteil bringt der Master denn im Musicalbereich?

Die Abschlüsse sind im Musicalbereich egal. Du kannst auch einen Doktortitel haben, aber wenn ein Straßensänger besser ist, bekommt der den Job. Für den Abschluss selbst habe ich es jedenfalls nicht gemacht. Allerdings bin ich jemand, der gern etwas fertigmacht. Also musste zwangsläufig der Master auf den Bachelor folgen. Letztendlich ist es jedoch so: Wenn man an einer Schule studiert, hat man seine Dozenten und bekommt nur deren Thesen vermittelt. Ich war zwar nur ein Jahr in München, aber die Dozenten dort hatten ganz andere Visionen und einen anderen Blickwinkel auf den Beruf. Mir ging es vornehmlich darum, bereits Gelerntes zu hinterfragen, zu stabilisieren und neu zu erforschen.

Neben Ihren Musicalengagements sind Sie auch als Übersetzer von Musicals tätig. Wie kam es zu dieser Tätigkeit?

Weil ich Amerikaner bin, haben mich schon während des Studiums einige Kommilitonen gefragt, ob ich ihnen für Auditions und Wettbewerbe Lieder übersetzen kann. Also habe ich erst einmal damit begonnen. Eines Tages saß meine Gesangslehrerin in einer Audition, wo sie einen von mir übersetzten Song gehört hat – und sie meinte dann, ich soll in dem Bereich unbedingt am Ball bleiben und weitermachen. Ganz naiv habe ich danach mal beim Verlag angefragt, ob ich das Musical „Edges“ von Benj Pasek und Justin Paul übersetzen darf. Das war nämlich eines der Lieblingsstücke von meinem Kollegen Jürgen Brehm und ich wollte ihm das zum Geburtstag schenken. Wir haben „Edges“ dann auch ein paar Mal aufgeführt und dadurch bin ich irgendwie da reingerutscht und hängengeblieben.

Und was treibt Sie zu Übersetzungen an?

Ich finde, es ist eine tolle Möglichkeit, Stücke voranzutreiben, damit sie nach Deutschland kommen. Denn oft gibt es nicht viel Budget für Übersetzungen. Wenn man das aber ohne Auftrag erst mal sozusagen freiwillig macht, ist dann schon eine ganz coole Möglichkeit, Stücke für den deutschen Markt interessant zu machen.

Aber wie muss man sich das jetzt genau vorstellen? Fragen Sie bei Verlagen an, ob Sie bestimmte Stücke übersetzen dürfen oder kommen die Verlage auf Sie zu?

Bei „Edges“ hatte ich zunächst mit den Autoren Pasek und Paul direkt Kontakt. Die fanden das cool und haben mir grünes Licht gegeben. Und der Verlag hat uns die Aufführungsrechte eingeräumt und uns die Lizenz erteilt, unsere Fassung zu spielen. Das war aber noch nicht die offizielle Fassung. Der Verlag hat mir letztendlich aber einen Lektoren zur Seite gestellt, der meine Übersetzung gelungen fand. Und so ist es schließlich die offizielle Fassung geworden. Also habe ich mehr oder weniger nach Stücken gesucht, die bei dem Verlag sind und die sich lohnen, übersetzt zu werden. So bin ich zu „John & Jen“ gekommen, das am Theater Bielefeld seine deutschsprachige Erstaufführung erlebt hat. Das ist ein Stück, von dem ich glaube, dass es nicht übersetzt wurde, weil es für so ein kleines Zwei-Personen-Musical viel zu viel Aufwand ist. Mittlerweile übersetze ich für zwei Verlage und habe mehrere Stücke in Arbeit.

Einige Leute sind der festen Überzeugung, dass Musicals unbedingt im englischen Original belassen werden sollten. Wie stehen Sie zu dem Thema, wenn wir einmal ausklammern, dass Sie als Übersetzer Geld verdienen? Ist es gut, ein Musical für deutsches Publikum auf Deutsch zu übersetzen oder sollte man Musicals wie Opern in der Originalsprache mit Übertiteln aufführen?

Ich bin grundsätzlich der Meinung, dass das Original besser ist, weil dort Musik und Text stärker miteinander verzahnt sind – vor allem, wenn der Komponist selber die Texte geschrieben hat. Eine Übersetzung ist immer ein Kompromiss. Gerade bei Sondheim-Musicals, die im englischen Original schon für englischsprachiges Publikum schwer zu verstehen sind, ist es eine große Herausforderung, sie ins Deutsche zu übersetzen. Wiederum verstehe ich, dass Musicals in Originalsprache in Deutschland eher schwierig sind und dass wahrscheinlich ein Großteil des Publikums hierzulande Stücke auf Deutsch sehen möchte.

Wo liegt die größte Herausforderung beim Übersetzen? Klammert man sich dabei ans Original?

Ich versuche, sinngemäß zu übersetzen. Das Problem bei Übersetzungen ist nämlich, dass oft versucht wird, wortwörtlich zu übersetzen. Das ist dann vielleicht gar nicht mal schlecht übersetzt, aber schlecht zu singen. Denn auch auf Rhythmus und Singbarkeit muss man beim Übersetzen achten. Von der Musikalität her kann eine Übersetzung deshalb oft gar nicht das vermitteln, was dem Hörer vom Original vermittelt wird. Manchmal orientiere ich mich daran, dass es inhaltlich vielleicht etwas abweicht, aber von der Melodie her am Original bleibt – weil sich dadurch etwas überträgt, das auch im Original erzählt werden wollte. Beim Übersetzen folge ich dem Pentathlonischen Prinzip, dem Übersetzen von Musik nach Dr. Peter Low. Dabei müssen sich mehrere Bereiche wie Rhythmus, Inhalt, Emotionen und Singbarkeit die Waage halten und deshalb darf sich die Übersetzung auch vom Original wegbewegen. Eine Übersetzung soll dabei nicht klingen wie eine Übersetzung, sondern als sei der Text von Anfang an auf Deutsch geschrieben worden. Und ich achte sehr stark auf Natürlichkeit. Die Übersetzung soll nach einer natürlichen Sprache klingen.

Sie haben Musicals wie „Carrie“ und „John & Jen“, aber auch den Liederzyklus „Edges“ übersetzt. Unterscheidet sich die Übersetzungsarbeit zwischen Musical und Liederzyklus?

Bei „Edges“ bin ich generell noch anders vorgegangen, weil es meine erste Übersetzung war. Da habe ich auch noch wörtlicher gearbeitet. Ich habe es deswegen jetzt noch mal überarbeitet. Bei „Edges“ hast du in jedem Song einen Bogen, worin du etwas erzählen kannst. Wenn du es in diesem Bogen nicht erzählt bekommst, hast du keine Möglichkeit mehr, es zu erzählen, weil es nur Songs gibt. Bei einem Musical hingegen hat man auch noch Dialoge, mit denen man etwas transportieren kann. Bei einem Liederzyklus kann man Charaktere nicht über einen ganzen Zeitraum hinweg entwickeln, weil du mehrere kleine Päckchen hast. Das ist aber auch cool und lässt dem Zuschauer mehr Freiraum zu Assoziationen, weil es nicht so festgelegt ist.

Kommen wir von der Übersetzungsarbeit mal zu Ihrer letzten Rolle: Zuletzt haben Sie in Magdeburg den Judas in „Jesus Christ Superstar“ gespielt. Die Inszenierung war sehr modern gehalten. Warum braucht so ein altes Musical aus den 1970er Jahren, das eine Jahrtausende alte Geschichte erzählt, einen modernen Zugang?

Es verbindet den alten Stoff gewissermaßen mit einer Alltagssituation. So wahnsinnig modern ist es ja nicht. Die Kostüme sind modern, ein Pool ist unsere Tafel beim letzten Abendmahl, Herodes fährt mit einem Pickup rein, okay. Aber es gibt keine übertriebenen Requisiten oder ein besonders modernes Bühnenbild. Aber die Inszenierung zeigt, dass die Geschichte gar nicht so weit weg ist von unserem Alltag. Sie ist gar nicht so weit weg von dem, was wir heute vorfinden. Unser Regisseur Sebastian Ritschel hat in Interviews immer wieder gesagt, dass einige Dinge aus der Story heute noch genauso existieren. Heutzutage wird durch die sozialen Medien eine kleine Sache schnell viel größer als sie eigentlich ist. Das lässt sich total gut auf Jesus projizieren. So was kann eine riesige Macht haben. Und ich finde es eigentlich ganz cool, dass wir was Modernes haben, das aber nur den Zweck hat, den Leuten zu zeigen: Seht her, wir sind heute gar nicht so weit weg von dem, was früher war.

Wo liegt für einen Darsteller der Unterschied, ob man in einer modernen oder – nennen wir sie mal so – klassischen Inszenierung spielt?

Ich denke, das sieht jeder Darsteller anders. Man muss sich halt auch fragen, warum das Rad immer wieder neu erfunden werden muss und man ein Stück nicht einfach mal so belässt, wie es ist. Zumindest wenn es gut ist. Ich finde es teilweise nervig, wenn man etwas total neu und anders inszenieren muss. Aber wenn ein Regisseur eine richtig gute Idee hat, erklären kann, was seine Inszenierung transportieren soll, dann finde ich es voll cool. Es muss Sinn ergeben, warum etwas modernisiert wird. Dann bin ich mit an Bord. Als Darsteller muss man jedoch generell offen sein und sich auf Neues einlassen können. Ätzend wird es nur, wenn man in abgedrehten Kostümen steckt und nicht weiß, warum man eigentlich gerade das macht, was man macht. Solange es aber einen erklärbaren Hintergrund gibt, mag ich auch moderne oder völlig schräge Inszenierungen.

Manchmal wird man das Gefühl nicht los, das Musicalgenre würde rein inszenatorisch in der Mottenkiste festsitzen. In der Oper wird heutzutage standardmäßig mit Echthaar gespielt, im Musical steckt man Darsteller gern immer noch unter muffige Perücken.

Ja, das stimmt. Witzigerweise schaffe ich es recht oft, mit meinem Echthaar spielen zu dürfen – oder mit ohne Echthaar. (lacht, streicht sich über die Glatze) Bei „Jesus Christ Superstar“ hat unser Regisseur zum Glück auf Perücken verzichtet. Das wäre doch schwachsinnig gewesen, hätten Jesus, Judas und Maria Magdalena Perücken getragen. Diese drei Charaktere sind ja ohnehin schon so unterschiedlich, da hätte man sie nicht noch durch Perücken weiter voneinander unterscheiden müssen. Dass man im Ensemble Perücken verteilt, um eine gewisse Uniformität herzustellen, verstehe ich. Aber sonst finde ich es ganz cool, wenn man möglichst wenig verändert und eine gewisse Natürlichkeit behält. Das Musicalgenre hängt manchmal noch sehr im Schubladendenken fest, was es in der Oper nicht so gibt. Ich glaube, es dauert noch etwas, bis auch in deutschen Musicalproduktionen mal gegen den Typ gecastet wird.

Kommen wir noch einmal zurück zu „Jesus Christ Superstar“. Judas ist kein klassischer Bösewicht. Warum ist er eigentlich nicht durch und durch böse? Wer ist Judas in dem Stück?

Judas führt eigentlich nichts Böse im Schilde. Ganz plump gesagt, will er nur seinen „Buddy“ Jesus schützen. Weil der ihm aber nicht zuhört, versucht es Judas über andere Wege. Er redet sich dabei ein, dass schon alles irgendwie gutgehen wird. Leider läuft ihm dann alles aus dem Ruder und er verliert die Kontrolle. Klar, Judas ist der große Verräter. Aber er hat ja nicht geplant, Jesus zu töten. Ganz im Gegenteil. Deshalb finde ich es schwierig, ihn als Bösewicht zu bezeichnen. Er hat zwar mit seinem Verrat etwas Böses getan, aber hätte er es nicht getan, wäre die Religion auch nicht so wie wir sie heutzutage kennen. Dann wäre alles anders verlaufen. Es gibt ja sogar Thesen, die besagen, dass Judas von Gott gesandt wurde, damit es genauso passiert wie es passiert ist.

Was ist Ihnen wichtig bei der Darstellung des Judas?

Die Sympathie des Publikums zu erlangen, wäre etwas zu übertrieben. Aber ich will vielleicht ein bisschen Verständnis bekommen. Mein Ziel ist es, dem Publikum zu zeigen, dass Judas eigentlich gute Beweggründe hat und verzweifelt ist. Vor allem will ich mit Judas nicht den Bösewicht bedienen. Klar, er schreit viel herum und provoziert. Es gibt Punkte, wo er Jesus so sehr provoziert, dass der wiederum ausrastet. Trotzdem ist Judas jemand, der Verständnis, Mitleid und ein kleines bisschen Sympathie verdient hätte. Das Stück ist in gewisser Weise ein Judas gegen alle.

Was war Ihre größte Herausforderung in Magdeburg? Die riesige Bühne? Das Wetter? Die anspruchsvollen Songs?

Am Anfang hatte ich echt Respekt vor dem Gesang, weil es wirklich schwierige Songs sind. Aber Judas ist eine Rolle, die ich schon lange spielen wollte. Gerade weil so viele Vorstellungen am Stück zu spielen waren, hatte ich die Befürchtung, dass meine Kondition nicht ausreichen würde. Aber wir haben lange geprobt und dann etabliert sich das mit der Zeit, dass man genau weiß, wie viel man geben kann. Die größte Herausforderung ist die Rolle an sich, weil sie gesanglich wie schauspielerisch sehr anspruchsvoll ist und Judas im Grunde immer wieder gegen dieselbe Wand läuft. Schauspielerisch erfordert diese Rolle wirklich viel.

Interview: Dominik Lapp